近日,材料科学与工程学院尹龙卫教授课题组在单原子催化用于锂-氧电池研究领域取得了重要进展。相关研究成果以“Atomically dispersed cobalt catalyst anchored on nitrogen-doped carbon nanosheets for lithium-oxygen batteries”为题,发表在国际顶级期刊Nature Communications (IF=11.878)(DOI:10.1038/s41467-020-15416-4)上,尹龙卫教授为本文通讯作者,2017级博士研究生王朋为本文第一作者,山东大学为唯一完成单位。

非水系锂-氧电池由于具有超高的理论能量密度(~3505 Wh kg-1),成为新型电化学储能技术的研究热点。但是在长周期循环中,其催化正极缓慢的氧还原(ORR)和氧析出(OER)动力学限制了锂-氧电池的性能提升。因此,探索新型高性能、低成本的正极体系,优化功能型正极结构是破解这一难题的黄金法则。相对于纳米颗粒,单原子催化剂富含原子尺度掺杂缺陷,具有接近100%的原子利用效率、不饱和配位中心、活性位点原子级均匀分布,因而在各种催化和电化学储能领域占据研究前沿。活性位点最大化暴露的单原子催化剂在锂-氧电池领域能否起到“四两拨千斤”的作用,激发了课题组的研究兴趣。

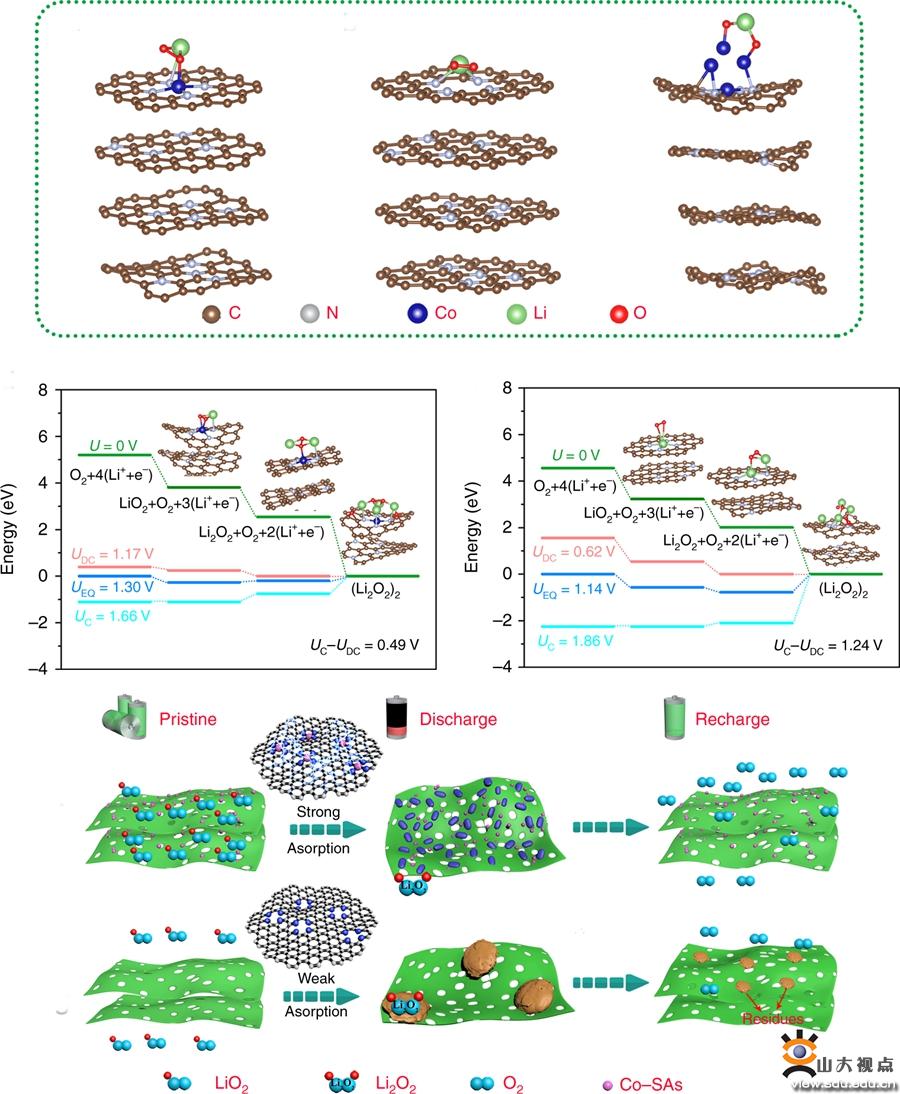

基于此,在尹龙卫教授的指导下,课题组首先合成了低成本的二维金属有机框架化合物(2D-MOF)衍生的碳纳米片。然后采用一种绿色巧妙的“挥发-扩散-再捕获”的策略,成功地将Co单原子均匀地负载于2D-MOF衍生的碳纳米片基体上,同步辐射表征证实形成Co-N4不饱和配位中心。超薄2D基体和Co单原子相得益彰,可充分暴露催化活性中心、高效提升电荷转移动力学。同时,第一性原理计算表明相比于碳基体和Co纳米颗粒,在放电过程中,大量的原子级Co-N4催化位点有利于提升催化剂对LiO2中间产物的吸附能,可调控最终放电产物Li2O2的形貌、尺寸及分布特性,诱导Li2O2以“表面形核长大”机制形成。由此获得的均匀的、纳米尺寸的Li2O2,建立了优异的放电产物/催化剂基体界面,提升了随后充电过程中Li2O2的分解动力学,从而大幅降低OER过电位。这是2D-MOF衍生的碳纳米片负载Co单原子催化剂最终获得优异循环稳定性(260圈)和较低充放电过电位(0.4 V)的内在原因。该工作创新性地研究了单原子催化剂对锂-氧电池放电产物以及电化学性能的影响机制,进一步拓展了单原子催化剂在电化学储能领域中的应用。

上述研究得到了国家自然科学基金重点项目(51532005、U1906227)、国家自然科学基金项目(51802175, 51872171)的支持。近年来,尹龙卫教授课题组在能源存储与转换领域,围绕材料的设计和制备、性能与结构研究等方面开展了一系列系统的创新性工作。在Nature Mater.、Nature Comm.、J. Am. Chem. Soc.、Adv. Mater.、Energy Environ. Sci.、Adv. Energy Mater.、ACS. Energy Lett.、ACS Nano、Adv. Funct. Mater.等国际知名期刊发表一系列高水平研究论文,引起国内外同行广泛关注。

文章链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-020-15416-4